青海金屬材料鈦合金粉末廠家

太空探索中,3D打印技術正從“地球制造”轉向“地外資源利用”。NASA的“月球熔爐”計劃提出利用月壤中的鈦鐵礦(FeTiO?)與氫還原技術,原位提取鈦、鐵等金屬元素,并通過激光燒結制成結構件。實驗表明,月壤模擬物經1600℃熔融后可打印出抗壓強度超20MPa的墻體模塊,密度為地球鋁合金的60%。歐洲航天局(ESA)則開發了太陽能聚焦系統,直接在月球表面熔化月壤粉末,逐層建造輻射屏蔽層,減少宇航員暴露于宇宙射線的風險。但挑戰在于月壤的高硅含量(約45%)導致打印件脆性明顯,需添加2-3%的粘結劑(如聚乙烯醇)提升韌性。未來,結合機器人自主采礦與打印的閉環系統,或使月球基地建設成本降低70%。

南極科考站亟需現場打印耐寒金屬部件的能力。英國南極調查局(BAS)開發的移動式3D打印艙,采用預熱至-50℃的鋁硅合金(AlSi12)粉末,在-70℃環境中通過電阻加熱基板(維持200℃)成功打印齒輪部件,抗拉強度保持210MPa(較常溫下降8%)。關鍵技術包括:① 粉末輸送管道電伴熱系統(防止冷凝);② 低濕度惰性氣體循環(“露”點<-60℃);③ 快速凝固工藝(層間冷卻時間<3秒)。2023年實測中,該設備在暴風雪條件下打印的風力發電機軸承支架,零故障運行超1000小時,但能耗高達常規打印的3倍,未來需集成風光互補供能系統。湖南金屬粉末鈦合金粉末價格電子束熔融(EBM)技術適合鈦合金的高效打印。

鈦合金(尤其是Ti-6Al-4V)因其生物相容性、高比強度及耐腐蝕性,成為骨科植入體和牙科修復體的理想材料。3D打印技術可通過精確控制孔隙結構(如梯度孔隙率設計),模擬人體骨骼的力學性能,促進骨細胞生長。例如,德國EOS公司開發的Ti64 ELI(低間隙元素)粉末,氧含量低于0.13%,打印的髖關節假體孔隙率可達70%,患者術后恢復周期縮短40%。然而,鈦合金粉末的高活性導致打印過程需全程在氬氣保護下進行,且殘余應力管理難度大。近年來,研究人員通過引入熱等靜壓(HIP)后處理技術,可將疲勞壽命提升3倍以上,同時降低表面粗糙度至Ra<5μm,滿足醫療植入體的嚴苛標準。

金屬-陶瓷或金屬-聚合物多材料3D打印正拓展功能器件邊界。例如,NASA采用梯度材料打印的火箭噴嘴,內層使用耐高溫鎳基合金(Inconel 625),外層結合銅合金(GRCop-42)提升導熱性,界面結合強度達200MPa。該技術需精確控制不同材料的熔融溫度差(如銅1083℃ vs 鎳1453℃),通過雙激光系統分區熔化。此外,德國Fraunhofer研究所開發的冷噴涂復合打印技術,可在鈦合金基體上沉積碳化鎢涂層,硬度提升至1500HV,用于鉆探工具耐磨部件。但多材料打印的殘余應力管理仍是難點,需通過有限元模擬優化層間熱分布鈦-鋁復合材料粉末可優化打印件的強度與耐蝕性。

3D打印微型金屬結構(如射頻濾波器、MEMS傳感器)正推動電子器件微型化。美國nScrypt公司采用的微噴射粘結技術,以納米銀漿(粒徑50nm)打印線寬10μm的電路,導電性達純銀的95%。在5G天線領域中,鈦合金粉末通過雙光子聚合(TPP)技術制造亞微米級諧振器,工作頻率將覆蓋28GHz毫米波頻段,插損低于0.3dB。但微型打印的挑戰在于粉末清理——日本發那科(FANUC)開發超聲波振動篩分系統,可消除99.9%的未熔顆粒,確保器件良率超98%。金屬粉末的循環利用技術可降低3D打印成本30%以上。云南冶金鈦合金粉末品牌

金屬粉末的粒徑分布直接影響3D打印的成型質量。青海金屬材料鈦合金粉末廠家

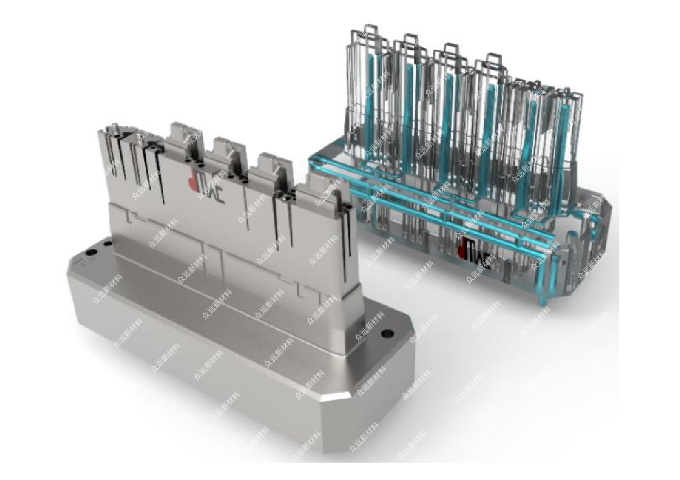

模仿自然界生物結構的金屬打印設計正突破材料極限。哈佛大學受海螺殼啟發,打印出鈦合金多級螺旋結構,裂紋擴展阻力比均質材料高50倍,用于抗沖擊無人機起落架。另一案例是蜂窩-泡沫復合結構——空客A320的3D打印艙門鉸鏈,通過仿生蜂窩設計實現比強度180MPa·cm3/g,較傳統鍛件減重35%。此類結構依賴超細粉末(粒徑10-25μm)和高精度激光聚焦(光斑直徑<30μm),目前能實現厘米級零件打印。英國Renishaw公司開發的五激光同步掃描系統,將大型仿生結構(如風力渦輪機主軸承)的打印速度提升4倍,成本降低至$220/kg。

- 江蘇粉末合作 2025-07-08

- 河北不銹鋼粉末品牌 2025-07-08

- 鋁合金工藝品鋁合金粉末 2025-07-08

- 廣西鋁合金粉末哪里買 2025-07-08

- 杭州高溫合金粉末品牌 2025-07-07

- 海南鋁合金粉末品牌 2025-07-07

- 遼寧金屬粉末價格 2025-07-07

- 甘肅鈦合金物品鈦合金粉末合作 2025-07-07

- 遼寧粉末 2025-07-07

- 福建3D打印金屬鋁合金粉末咨詢 2025-07-07

- 河北特殊磁鐵哪里買 2025-07-08

- 如何納米金屬粉聯系方式 2025-07-08

- 廣東石墨烯非金屬復合托輥 2025-07-08

- 印尼原礦粗顆粒硅砂廠家 2025-07-08

- 常州特點合金材料銷售現貨 2025-07-08

- 中國澳門燒結釹鐵硼磁鋼哪家好 2025-07-08

- 江蘇凸面法蘭價格 2025-07-08

- 納米鉭粉納米金屬粉生產廠家 2025-07-08

- 臨沂護欄爆花粉末 2025-07-08

- 寧夏定制加工鎢絲工廠 2025-07-08